摘 要: 簡單介紹了IC卡水表的測控電路組成及程序設(shè)計框圖,并分析了自行設(shè)計的“采樣&供電模塊”的工作原理及采用雙電源的必要性。首次提出了對IC卡水表的閥門進行模糊控制" title="模糊控制">模糊控制的思想及控制方案,使IC卡水表具有了真正意義上的智能特性。實踐證明,該模糊控制方案可有效地解決IC卡水表使用壽命" title="使用壽命">使用壽命的“閥門瓶頸”問題。

關(guān)鍵詞: 智能型IC卡水表 閥門瓶頸 雙電源 模糊控制

在我國,IC卡水表大約出現(xiàn)于20世紀90年代初期,經(jīng)過10多年的快速發(fā)展已漸趨成熟。尤其是近幾年,隨著設(shè)計水平的提高及生產(chǎn)的規(guī)模化,在各大中城市中得到了越來越多的使用。

IC卡水表是集測控于一身的機電一體化產(chǎn)品,除了具備一般儀表所需的基本功能,還有其自身的特點。例如,對其必須采取防水防潮措施;再如IC卡水表必須具備低成本、低功耗" title="低功耗">低功耗、小外形及高精度的特點,即IC卡水表的四要素。在設(shè)計過程中必須基于此四要素進行設(shè)計,方能滿足產(chǎn)品的實際應(yīng)用要求。

1 IC卡水表的測控電路組成及軟件設(shè)計

1.1 IC卡水表的測控電路組成

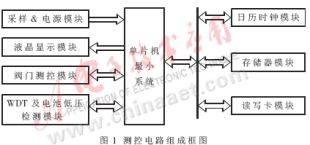

測控電路組成框圖見圖1。考慮到低成本的要求,本系統(tǒng)主要芯片采用AT89C2051-12PI、PCF8563及AT24C01等。

其基本工作原理為:采用事件觸發(fā)機制,即通常不上電" title="上電">上電,因此耗電只是PCF8563的休眠狀態(tài)消耗,約250nA左右[1]。采用三類事件觸發(fā)方式,即干簧管吸合時發(fā)生的“計數(shù)事件”、進行卡操作時發(fā)生的“插卡事件”及預(yù)置于日歷時鐘芯片的定時醒鬧時發(fā)生的“定時事件”。當(dāng)發(fā)生此三類事件時,測控電路自行上電,按預(yù)置的工作過程進行處理,結(jié)束后自行斷電。根據(jù)居民的用水情況,需要測控電路工作的時間一般每日約0.3秒~1分鐘不等。考慮到低功耗要求,采用事件觸發(fā)機制是科學(xué)合理的。有些設(shè)計采用液晶長期顯示方式,雖然理論計算壽命時功耗要求能夠得到滿足,但根據(jù)我國的實際運作情況,無進行長期顯示的必要,顯然此設(shè)計方式不足取,除非電池特性要求如此,如采用鋰亞硫酰氯電池時。

1.2 軟件設(shè)計

基本的軟件功能框圖見圖2。

依上述三類事件的工作,要求測控板啟動工作狀態(tài),故程序首先判斷是哪類事件發(fā)生并細化類型后分別處理。例如卡操作事件情況下,再次判斷是何種功能卡要求操作等。

由于小型化及低成本的要求,程序未采用冗余量較大的C語言,而采用匯編語言進行編制,使程序代碼控制在2K字節(jié)[2]之內(nèi),故可選用小外形及低成本的單片機。

個別大中型城市推出了梯級水價,梯級水價的計算在日歷時鐘芯片及存儲器芯片的基礎(chǔ)上主要由軟件完成。在現(xiàn)有國情下,真正的大面積執(zhí)行尚需時日。在執(zhí)行梯級水價導(dǎo)致軟件量增加時,可選用AT89C4051-12PI及AT24C16甚或AT24C256等芯片滿足要求,其它所有硬件設(shè)計均可不作更改。

2 采樣&供電模塊的工作原理

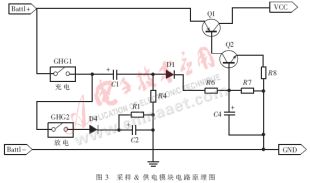

采樣&供電模塊電路原理圖如圖3所示。在圖3中,Q1及Q2組成開關(guān)電路,控制測控板的上電及掉電。當(dāng)用水使GHG1吸合即發(fā)生采樣事件時,則開始C1的充電過程,充電電流使開關(guān)組導(dǎo)通上電,完成采樣計數(shù)功能。當(dāng)繼續(xù)用水使GHG2吸合時便使C1放電,以便下一次的采樣事件發(fā)生時有效。如此設(shè)計可防止由于水壓不穩(wěn)定所致的GHG1的頻繁吸放而誤計。C1的另外一個作用是:即便GHG1長期吸合也可保持測控板處于失電狀態(tài),保證低功耗性能。C4的作用是抑制GHG1的機械抖動對計數(shù)的影響。C2的作用是在C1充滿電而尚未放電期間遭到磁攻擊時提供另一路觸發(fā)脈沖,使測控板上電以便進行關(guān)閉閥門、記錄磁攻擊時間及次數(shù)等工作。經(jīng)上述分析可見,C1、C2應(yīng)盡量選用漏電流小的電容,以便提高模塊的工作性能。

3 雙電源設(shè)計

所謂雙電源,即測控電路及閥門驅(qū)動各使用一組電池。經(jīng)觀察大量的實際測控板的電壓波形發(fā)現(xiàn),單電源供電情況下,在電機啟動瞬間有時會出現(xiàn)電壓下跳現(xiàn)象,一般達到1.5V100ms的程度,尤其是電池電量不太充足時更易發(fā)生。由于采用浮動電壓工作方式,雖然有時系統(tǒng)仍正常工作,但此脈沖形式的干擾輸入對控制系統(tǒng)的影響是不言而喻的。這不僅影響單片機及其它芯片的工作穩(wěn)定性,而且將對電池造成嚴重損傷。電池電量充足時不易發(fā)生此類問題,大量安裝使用幾年后此問題將帶來較嚴重的后果。

已有一些代表性廠家采用了雙電源設(shè)計,但采取共地設(shè)計。這不僅很難徹底解決上述問題,甚至可能因兩組電池電壓不同步而導(dǎo)致危險情況發(fā)生。采取光耦隔離后測試,測控板電壓在電機驅(qū)動時只有微小波紋疊加,即便電池電量不充足,也絕無電壓跳變現(xiàn)象發(fā)生,保證了測控板工作的長期穩(wěn)定性。雖然增加了材料成本,但降低了售后服務(wù)成本,提高了企業(yè)信譽度,總體效益是令人滿意的。

4 閥門模糊控制器設(shè)計

4.1 模糊控制的必要性

隨著計測準確度的提高,近年來設(shè)計人員開始更加注重測控的另一方面,即控制,如開始采用智能控制技術(shù)控制閥門、為保護電池使用壽命而采用電機的軟啟動技術(shù)等。雖然水表行業(yè)規(guī)定六年強檢,但根據(jù)我國的實際運作情況,IC卡水表應(yīng)具有更高的使用壽命方能體現(xiàn)產(chǎn)品的價值。目前功耗已非主要矛盾,電池自身的壽命基本決定了IC卡水表的使用壽命。現(xiàn)今而言更為關(guān)鍵的是,由于閥門的銹蝕導(dǎo)致驅(qū)動電流增大進而造成電池的損傷及閥門的失效,從而造成IC卡水表的失效。因為此瓶頸問題,大大降低了其使用壽命,甚至有些IC卡水表只使用兩年左右便失效,大大低于預(yù)期壽命。此故障還將隨著在役年限的增加越來越凸顯。

近10年來,設(shè)計人員采用過如先導(dǎo)閥、磁力助推閥、不銹鋼閥芯、陶瓷閥芯及潤滑劑等,但效果不明顯。亦有采用定時開關(guān)閥門的設(shè)計,即設(shè)時間間隔為D,如按六年使用壽命計算,則:

式中,E——電池組2的總的可用電量; E1——開關(guān)一次閥門所需的電量。

此方法雖然在一定程度上可以緩解此問題,但因時因地不同所導(dǎo)致的閥門銹蝕程度是不同的,以一定之規(guī)去適應(yīng)復(fù)雜變化的銹蝕情況顯然是不科學(xué)的,不僅不利于合理使用有限的電量,而且勢必造成一定的故障率。而銹蝕情況的數(shù)學(xué)模型是很難或不可能精確建立的,此種情況采用模糊控制理論往往可以取得令人滿意的結(jié)果。

4.2 控制變量的確定

為了克服模糊算法計算量大這一缺點,采用了查表法進行模糊控制。即采用MATLAB模糊邏輯工具箱進行離線設(shè)計,得到符合控制要求的模糊控制表,存入系統(tǒng)的存儲器中。

本研究以采集的電控" title="電控">電控閥的驅(qū)動電流值I與設(shè)定電流值Ig的偏差e=I-Ig及相鄰兩次偏差變化率ec為輸入變量,下次開關(guān)電控閥的時間調(diào)整量U為輸出變量,建立典型的雙輸入單輸出PD結(jié)構(gòu)模糊控制器,并利用模糊推理系統(tǒng)編輯器(FIS)對控制參量進行設(shè)定。

4.3 變量的模糊化

試驗表明,驅(qū)動電流的安全范圍在50~100mA之間,正常情況下,電控閥每10天左右開關(guān)一次可以保證閥門不銹蝕。本設(shè)計選擇75mA作為驅(qū)動電流的給定值,選定10天作為給定驅(qū)動周期,在此基礎(chǔ)上進行調(diào)整,調(diào)整范圍設(shè)定為2~18天。則e的基本論域設(shè)定為[-25,25],ec的基本論域也設(shè)定為[-25,25],u的基本論域設(shè)定為[-8,8]。限于篇幅,具體設(shè)計過程此處從略。

經(jīng)上述分析及兩萬多具在役IC卡水表的實際使用情況,可以得出如下結(jié)論:

(1) 采用雙電源可明顯提高測控板的工作可靠性,保護電池并提高IC卡水表的使用壽命及降低故障率。

(2) 采用模糊控制技術(shù)可更加有效地使用有限電量并避免閥門銹死,徹底解決了IC卡水表使用壽命的“閥門瓶頸”問題。

參考資料

1 PCF8563 Real-time Clock/calendar.www.semiconductors.philips.com, 2005-2-15

2 8bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051.www.atmel.com 2005-3-1