設(shè)計(jì)師經(jīng)常選擇超再生接收器(super-regenerative receiver) ——盡管它的頻率不穩(wěn)定,選擇性較差——用于那些以功耗為主要問(wèn)題的電池供電短距離無(wú)線應(yīng)用,例如遠(yuǎn)程無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)、汽車(chē)警報(bào)、生物醫(yī)學(xué)監(jiān)視器、傳感器網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)外設(shè)(參考文獻(xiàn)1)。超再生檢測(cè)器還能通過(guò)斜率檢測(cè)來(lái)解調(diào)頻率調(diào)制信號(hào)。對(duì)檢測(cè)器做調(diào)諧,使信號(hào)處在檢測(cè)器電路的選擇性曲線的斜面上。本設(shè)計(jì)實(shí)例介紹了一種功耗低于 1 mW 的超再生接收器,它工作在無(wú)需許可證的 433 MHz ISM(工業(yè)/科學(xué)/醫(yī)療)頻帶。

在超再生接收器最簡(jiǎn)單的形式中,它包含一個(gè)射頻振蕩器,該振蕩器被一個(gè)“猝熄信號(hào)”或頻率較低的波形定期通斷。當(dāng)猝熄信號(hào)接通振蕩器時(shí),振蕩開(kāi)始產(chǎn)生一條指數(shù)上升的包絡(luò)線。在振蕩器的標(biāo)稱頻率處施加一個(gè)外部信號(hào),就會(huì)加快這些振蕩的包絡(luò)線的上升。從而被猝熄的振蕩器的振幅占空比的變化與被施加的射頻信號(hào)的振幅成比例(圖 1)。

超再生檢測(cè)器能接收調(diào)幅信號(hào),并且非常適合于檢測(cè) OOK(通斷鍵控)數(shù)據(jù)信號(hào)。超再生檢測(cè)器構(gòu)成了一個(gè)采樣數(shù)據(jù)系統(tǒng),即每個(gè)猝熄周期都采樣并放大射頻信號(hào)。為了精確地重新構(gòu)

造原始調(diào)制,猝熄發(fā)生器的工作頻率必須是原始調(diào)制信號(hào)中最高頻率的數(shù)倍。添加一個(gè)包絡(luò)檢測(cè)器,后面跟一個(gè)低通濾波器,就能改善調(diào)幅(AM)解調(diào)(參考文獻(xiàn)2)。

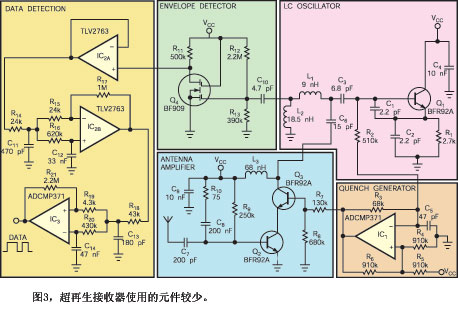

圖2是超再生接收器電路(圖3)的方框圖。該接收器的核心包含一個(gè)普通的Colpitts配置LC振蕩器,該振蕩器的工作頻率是由 L1、L2、C1、C2、C3的串聯(lián)共振確定的。關(guān)斷晶體管Q1的偏置電流,就能猝熄振蕩器。(請(qǐng)注意:增加C1和C2可改善振蕩器的頻率穩(wěn)定性,代價(jià)是功耗增加。)與柵/陰相連的晶體管Q2和Q3組成了天線放大器,它改善了接收器的噪聲系數(shù),并在振蕩器和天線之間提供了一定的射頻隔離。為了省電,放大器只在振蕩增強(qiáng)期間工作。

猝熄發(fā)生器基于史密特觸發(fā)器電路,可作為振蕩器和射頻放大級(jí)的開(kāi)關(guān)。為了提高靈敏度,C5兩端的三角波形用于猝熄振蕩器,而IC1輸出端的方波則作為射頻放大器的開(kāi)關(guān)。猝熄放大器的兩路輸出的相位被設(shè)成正交形式,因此當(dāng)檢測(cè)器的振蕩開(kāi)始增強(qiáng)時(shí),射頻放大器已獲得了能量。該電路的猝熄頻率是100 kHz,以便實(shí)現(xiàn)速率高達(dá)20 Kbps的數(shù)據(jù)傳輸。

包絡(luò)檢測(cè)器包含一個(gè)共源放大器,根據(jù)標(biāo)稱偏置,該放大器工作于B類(lèi)模式。為了提高該級(jí)的增益,可施加很小的偏置電流,來(lái)使它工作在 AB 類(lèi)模式。為了減小振蕩器的LC振蕩電路的負(fù)載,C10連接到電感L1的某個(gè)抽頭,如電感L2所示。

數(shù)據(jù)恢復(fù)電路中的第一級(jí)包含緩沖器IC2A、放大器IC2B,以及一個(gè)三階低通濾波器(用于抑制包絡(luò)檢測(cè)器輸出中的猝熄頻率分量)。直流耦合的史密特觸發(fā)器電路IC3從被解調(diào)的信號(hào)中提取發(fā)送的數(shù)據(jù)。一個(gè)由C12和R16組成的低通濾波器提取解調(diào)信號(hào)的直流分量,并設(shè)定史密特觸發(fā)器的判定閾值。結(jié)果,數(shù)據(jù)發(fā)送器必須使用一種直流電平衡的編碼方案(如曼徹斯特編碼)用于調(diào)制。在接收端,不需要額外的有源元件就能提取數(shù)據(jù)恢復(fù)電路的判定閾值,這有助于把接收器的功耗降至最低程度。

樣機(jī)占用一塊尺寸約為5cm x 3cm的小型電路印制板(圖4)。利用一種簡(jiǎn)單的自制PRBS(偽隨機(jī)二進(jìn)制序列)發(fā)生器(它使用帶有28:1比特序列的曼徹斯特編碼,見(jiàn)參考文獻(xiàn)3),BER(誤碼率)測(cè)量產(chǎn)生了圖5 中的結(jié)果。這些結(jié)果證明:在1 kbps 時(shí),對(duì)于10:4 BER,靈敏度低于-100 dBm。接收器在3V時(shí)消耗 270mA,即功耗為 810mW。作為對(duì)設(shè)計(jì)的進(jìn)一步改進(jìn),它包含一條基于 Maxim 公司 MAX1472 的發(fā)送電路,因此為 433 MHz ISM 頻帶創(chuàng)建了一種簡(jiǎn)單、小型、廉價(jià)、低功耗的收發(fā)器。可以用常規(guī)的音頻輸出放大器代替史密特觸發(fā)器IC3,就能輕松地改裝接收電路,用于恢復(fù)調(diào)幅音頻或其它模擬信號(hào)。這樣就可以重新調(diào)諧射頻振蕩器來(lái)覆蓋感興趣的頻率范圍。

參考文獻(xiàn)

1. http://intecweb.intec.ugent.be/data/researchgroups.asp.

2. Insam, Eddie, "Designing Super-Regenerative Receivers," Electronics World, April 2002, pg 46.

3. M巐ange, Cedric, Johan Bauwelinck, Jo Pletinckx, and Jan Vandewege, "Low-cost BER tester measures errors in low-data-rate applications," EDN, Dec 5, 2005, pg 123, www.edn.com/ar ticle/CA6288033.html.