中文引用格式: 戚勝宇,武杰,馬鈺博. 一種用于DOA估計的高精度同步多天線系統(tǒng)設(shè)計[J]. 電子技術(shù)應(yīng)用,2024,50(9):106-111.

英文引用格式: Qi Shengyu,Wu Jie,Ma Yubo. Design of a high-precision synchronized multi-antenna system for DOA estimation[J]. Application of Electronic Technique,2024,50(9):106-111.

引言

信號波達(dá)方向(Direction of Arrival,DOA)估計是陣列信號處理領(lǐng)域的重點研究方向,旨在通過天線陣列檢測信號到達(dá)方向,實現(xiàn)對目標(biāo)的追蹤和檢測,被廣泛應(yīng)用于雷達(dá)定位、自動駕駛和無線通信等領(lǐng)域。目前,對于DOA估計的問題的研究已經(jīng)有了很多重要的研究成果,但大都是基于仿真的算法研究[1-3],對于DOA硬件系統(tǒng)的研究和實現(xiàn)相對較少。傳統(tǒng)的DOA估計系統(tǒng)通常體型龐大,價格昂貴,限制了其在車載等輕量化應(yīng)用場景中的適用性[4]。因此,對于設(shè)計節(jié)省空間、成本優(yōu)化、低功耗的DOA估計硬件系統(tǒng)具有重要意義。

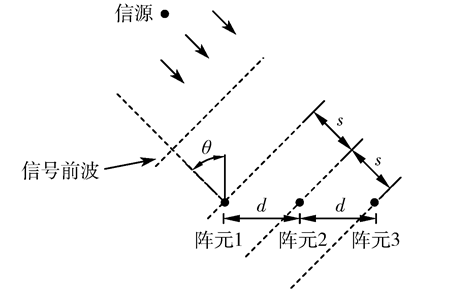

DOA估計硬件系統(tǒng)設(shè)計的難點在于多天線陣列的同步,不同天線陣元之間的相位誤差會直接影響到定位的精度。如圖1所示的遠(yuǎn)場信源模型,設(shè)遠(yuǎn)場發(fā)射信號為s(t),信源的頻率為,兩個相距d的陣元接收到信號相位差為:

![]() (1)

(1)

其中,即為信號波達(dá)方向。當(dāng)天線陣元進(jìn)行擴(kuò)展到N個時,在同一時刻t對所有陣元接收到的信號進(jìn)行采樣得到的信號可表示為:

![]() (2)

(2)

其中,為第個陣元在i時刻的噪聲。DOA估計算法的工作主要集中在如何從噪聲和信號準(zhǔn)確地恢復(fù)出,從而計算對應(yīng)的值。接著對式(1)進(jìn)行不確定度分析,可以得到:

![]() (3)

(3)

從上式可以看出,在小型化、集成度較高的DOA估計系統(tǒng)中,當(dāng)陣元距離d為1.0 cm,信號頻率為1 GHz時,每1°的多天線通道相位誤差至少會帶來4.8°的DOA估計誤差。這個誤差值當(dāng)然可以通過增加陣元之間的距離來減小,但是隨著陣元數(shù)量的增加和空間體積的限制,帶來的改善是十分有限的。

圖1 DOA遠(yuǎn)場信源模型

因此,改善陣元之間的同步精度,優(yōu)化同步設(shè)計就變得至關(guān)重要。通道之間的相位同步主要與通道之間的對稱性及本振信號的相位差有關(guān),文獻(xiàn)中大多采用外部輸入多通道共用本振的方式來消除通道之間的相位誤差。文獻(xiàn)[5]中王子樵等人設(shè)計并實現(xiàn)了一種頻控陣?yán)走_(dá)多路相參信號源,通過多通道共用外部輸入本振信號,并運用1 bit量化檢測矯正相位模糊,從而實現(xiàn)8路信號相參;文獻(xiàn)[6]中設(shè)計一款多輸入多輸出無線收發(fā)器,將外部輸入時鐘信號經(jīng)過鎖相環(huán)倍頻后,再經(jīng)過時鐘緩沖器分成多路提供給多個通道,從而實現(xiàn)±5°的相位同步精度。

但是這種方式實現(xiàn)起來并不容易,在精度方面也差強人意。如果一個系統(tǒng)中使用多個射頻本振,不僅要注意不同本振之間的相位一致,還需要注意本振相位漂移會隨著通道和時間的變化而變化;如果本振信號由共同的本振產(chǎn)生,然后分布到系統(tǒng)中,但由于本振信號較高的頻率,不僅走線誤差和時鐘緩沖器通道之間的抖動會帶來相位誤差,而且射頻損耗和射頻耦合使其變得相當(dāng)困難[7]。

基于以上部分的考慮,本文設(shè)計并實現(xiàn)了一種用于DOA估計的高精度同步多天線系統(tǒng)。本文采用多片射頻芯片AD9361組成射頻前端電路,將校準(zhǔn)源通過功分器反饋回多路需要同步的接收通道,配合以Xilinx Zynq系列XC7Z045為核心的基帶處理模塊,對多通道相位誤差進(jìn)行實時相位自校準(zhǔn),并在校準(zhǔn)算法上進(jìn)行優(yōu)化,通過迭代優(yōu)化校準(zhǔn)的方式使得相位誤差快速收斂到零。

相比共用外部本振的方式,本設(shè)計簡化了本振系統(tǒng)的設(shè)計。通過在射頻前端加入額外的硬件校準(zhǔn)通路實現(xiàn)對多通道誤差的校準(zhǔn)。這種設(shè)計不僅能夠解決本振信號引入的誤差,還能處理多通道之間的不對稱性引入的誤差,并能有效應(yīng)對溫度漂移和環(huán)境變化引入的相位漂移,最后在實時性、穩(wěn)定性和精度上都有了很大的提高,且具有自校準(zhǔn)的能力。該校準(zhǔn)方法還可以非常簡單地拓展到更多的天線陣列。

本文詳細(xì)內(nèi)容請下載:

http://wldgj.com/resource/share/2000006151

作者信息:

戚勝宇1,2,武杰1,2,馬鈺博1,2

(1.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 近代物理系,安徽 合肥 230026;

2.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 核探測技術(shù)與核電子學(xué)國家重點實驗室,安徽 合肥 230026)