摘 要: 基于時域射線跟蹤方法對室內(nèi)超寬帶信號傳播進行了仿真和分析,。設計了一種應用于室內(nèi)帶金屬家具非視距環(huán)境的超寬帶信號信道仿真模型,用以分析和描述超寬帶信號經(jīng)室內(nèi)反射,、透射和繞射傳播后的時域電場強度,,同時比較分析了仿真得到的視距傳播和非視距傳播中的多徑傳播、功率時延分布等傳播參數(shù),。仿真結(jié)果可以為室內(nèi)復雜環(huán)境中超寬帶無線通信網(wǎng)絡覆蓋與優(yōu)化提供理論依據(jù),。

關鍵詞: 超寬帶信號;時域射線跟蹤方法,;非視距,;傳播特性

0 引言

近幾年,由于超寬帶技術(shù)具有傳播速率高,、系統(tǒng)容量大,、抗多徑干擾能力強等優(yōu)點,在室內(nèi)近距離,、高速率以及能量受限的傳感器網(wǎng)絡等場景下頗具吸引力[1],。

目前已有不少學者基于時域射線跟蹤方法對室內(nèi)環(huán)境超寬帶信號的傳播特性進行了研究。Xu Huigang等人[2]基于時域一致性繞射方法,,研究了帶有一隔板的典型辦公室環(huán)境中超寬帶系統(tǒng)性能,,其中考慮了直射和多次反射,證明了在通信速率比較低的情況下超寬帶信號有較好的抗多徑性能,。Yao R等人[3]基于時域射線跟蹤方法,,研究室內(nèi)UWB信號的傳播特性,并建立室內(nèi)多徑傳播模型,。

綜上所述,,已知文獻側(cè)重考慮了直射、反射、繞射和透射等多徑傳播中的部分傳播機制,。由于射線跟蹤法可以適用于復雜的傳播環(huán)境,,具有較高的計算精度和計算效率,可見這種方法是一種具有很高實用價值的電波傳播預測方法,。本文基于時域射線跟蹤法對非視距室內(nèi)復雜環(huán)境中的超寬帶信號的傳播特性開展研究,,可以為超寬帶通信系統(tǒng)室內(nèi)覆蓋提供依據(jù)。

1 時域射線追蹤法

在一個室內(nèi)短距離超寬帶通信系統(tǒng)中,,到達接收天線的信號有許多條多徑分量,,其中每一條多徑分量都是發(fā)射射線與周圍物體和環(huán)境交互作用的結(jié)果。

1.1 時域射線追蹤法的實現(xiàn)過程

時域射線跟蹤方法的實現(xiàn)步驟如下:

?。?)建立室內(nèi)短距離傳播環(huán)境的模型,。該模型包括兩部分:首先是幾何模型,需要預先設定房間的長,、寬,、高,發(fā)射點源和接收點的坐標,,及墻面所在平面的法向量,、平面方程等。其次是物理模型,,即各個墻面介質(zhì)材料的電參數(shù),。

(2)射線的跟蹤,。在時域射線跟蹤方法中,,將發(fā)射點視為點源,其發(fā)射的電波作為向各個方向傳播的射線,,當遇到障礙物時會發(fā)生3種傳播機制:反射,、繞射或透射。

?。?)接收點場的計算,。確定反射、繞射或透射路徑的傳播距離和相位情況,,最后計算總場強的時候,,最關鍵的是要計算時域反射系數(shù)、時域繞射系數(shù)和時域透射系數(shù)這3個參數(shù),,從而得到不同路徑的沖激響應,,最后在接收端合成。

1.2 時域反射系數(shù)

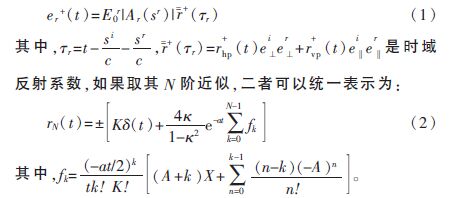

根據(jù)參考文獻[3],,反射場可以表示為:

1.3 時域繞射系數(shù)

根據(jù)參考文獻[4]可以確定繞射射線和繞射場的大小,繞射場可以表示為:

1.4 時域透射系數(shù)

根據(jù)參考文獻[6],透射場可以表示為:

第二部分是介質(zhì)板內(nèi)部的傳播損耗系數(shù):

2 仿真結(jié)果與分析

2.1 仿真環(huán)境

利用參考文獻[7]針對室內(nèi)復雜環(huán)境進行建模仿真,。仿真所用時域信號為二階高斯脈沖,,其表達式為:

其中,Ep是脈沖能量,,τ=0.11 ns,,Tc=0.5 ns。

室內(nèi)環(huán)境平面圖如圖1所示,,其中兩個房間尺寸一樣,,均為長4 m、寬5 m,、高5 m,。小正方體的金屬尺寸均為長1 m、寬1 m,、高1 m,。發(fā)射天線和接收天線均采用全向天線,發(fā)射天線高度為1.5 m,,接收天線高度為 1 m,。發(fā)射天線的發(fā)射功率為20 dBm。仿真房間的電磁參數(shù)如表1所示,。

2.2 仿真結(jié)果與分析

從圖1可以看出,,接收天線1在直射路徑可到達的區(qū)域,接收天線2在只有透射,、反射和繞射路徑到達的區(qū)域,。接收天線1和2的時域信號波形如圖2~圖5所示。

比較圖2和圖3可以看出,,由于視距傳播直射路徑直接到達接收點,,無阻礙物的限制,因此到達接收天線1的時間要比非視距傳播到達接收天線2的時間短,。在視距傳播中,,在直射區(qū)域直射路徑最先到達且信號最強,在全部的多徑信號中占絕大部分能量,;在非視距傳播中,,沒有直射路徑,透射路徑最先到達,。

從圖2~圖5中可以看出,,當發(fā)射信號是垂直極化時,在發(fā)射天線處,,每條射線管的信號在Z軸方向上都有分量,,導致了接收端豎直分量比水平極化要多,。當發(fā)射天線信號是水平極化波時,信號時域波形在水平面上的投影比垂直極化波多,,導致了接收天線端的水平面上的X,、Y軸上的分量較多。但是在通信系統(tǒng)中天線大多數(shù)都是豎直放置的,,選擇發(fā)射信號為垂直極化波時,,Z軸方向接收到的信號明顯要比水平極化波強,接收功率也就越大,,因此在無線通信中天線類型一般要選擇垂直極化天線,。

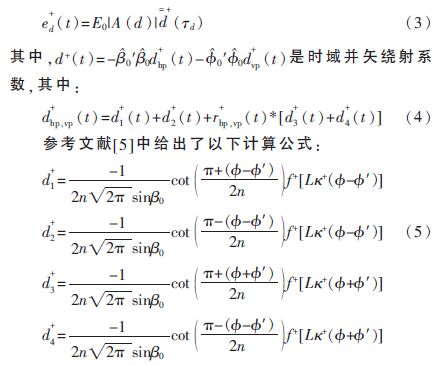

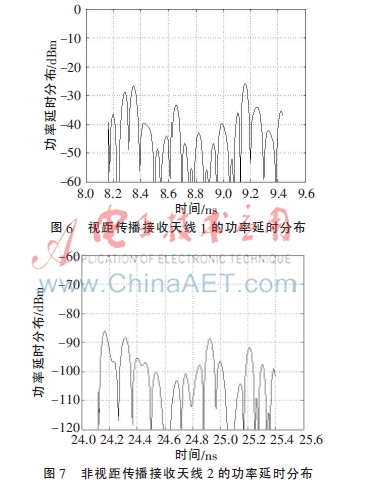

帶有金屬家具的視距接收天線1和非視距接收天線2的功率時延分布如圖6和圖7所示。

比較圖6和圖7可以看出,,視距傳播是直達射線并且占大部分功率,,多次反射、透射和繞射射線攜帶的能量很小,,而非視距傳播,,攜帶能量最強的射線不能明顯區(qū)別出來,在文中最強的射線是透射射線,,多次反射和繞射射線所攜帶的能量也比較大,。

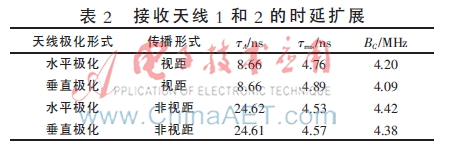

τA是指最先到達接收天線的第一條徑的時延,τrms是信號功率延時分布的二階矩,,能很好地表征無線通信中的碼間干擾,。BC是由多徑傳播中信號的反射、繞射等引起的:

從表2中可以看出,,天線的極化形式對視距傳播和非視距傳播的均方根時延擴展影響很小,,可以忽略。另外,,UWB信號室內(nèi)傳播時均方根時延擴展大于信號波形寬度,,所以UWB信號經(jīng)歷的是頻率選擇性衰落。

3 結(jié)論

本文基于射線跟蹤法研究了室內(nèi)非視距環(huán)境中超寬帶信號的傳播特性,。研究結(jié)果表明,,在UWB信號室內(nèi)復雜環(huán)境傳播過程中,為了提高接收效率,,發(fā)射接收天線極化形式可選擇垂直極化,;在視距傳播中,直射路徑最先到達且信號最強,,在全部的多徑信號中占絕大部分能量,;在非視距傳播中,沒有直射路徑,,透射路徑最先到達,;天線的極化形式對視距傳播和非視距傳播的均方根時延擴展影響很小,,可以忽略;UWB信號經(jīng)歷的是頻率選擇性衰落,。

參考文獻

[1] 劉偉榮,,何云.物聯(lián)網(wǎng)與無線傳感器網(wǎng)絡[M].北京:電子工業(yè)出版社,2013.

[2] Xu Huiyang,, Wang Gang. Study on UWB channel modeling and UWB-IR system performance in a typical indoor environment[C]. IEEE International Conference on Networking and Mobile Computing, 2005: 349-352.

[3] YAO R,, GAO G,, Chen Zengqi, et al. UWB multipath channel model based on time-domain UTD technique[C]. IEEE Global Telecommunication Conference,, 2003,, 3(12): 1205-1210.

[4] SUGAHARA H. Development and experimental evaluations of “RS-2000”: a propagation simulator for UWB systems[C]. IEEE Global Telecommunications Conference, 2004:366-381.

[5] ROUSSEAU P R,, PATHAL P H. Time-domain uniform geometrical theory of diffraction for a curved wedge[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation,, 1995, 43(12): 1375-1382.

[6] DE A F S,, GUTIERREZ O,, NAVARRO M A. Efficient time-domain ray-tracing technique for the analysis for ultra-wideband indoor environments including lossy materials and multiple effects[J]. International Journal of Antennas and Propagation, 2009:1-8.

[7] Wang Y,, Zhang M G,, Zhang Q Y, et al. Simulation of UWB pulsed indoor propagation channel[J]. IEEE International Symposium on Microwave,, Antenna,, Propagation, and EMC Technologies For Wireless Communications,, 2007: 807-810.