文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A

DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2015.10.001

中文引用格式: 黃樂(lè)天,周在龍,王君實(shí),等. 片上網(wǎng)絡(luò)故障模型及容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法合理性分析[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2015,41(10):7-12,16.

英文引用格式: Huang Letian,Zhou Zailong,Wang Junshi,et al. Rationality analyzing of fault model and fault tolerance design method for network on chip[J].Application of Electronic Technique,2015,41(10):7-12,16.

0 引言

以2000年由瑞典皇家理工學(xué)院Hemani、Janstch等人首先在論文中明確定義了“Network on Chip”的概念為標(biāo)志[1],片上網(wǎng)絡(luò)正式成為一個(gè)研究領(lǐng)域已經(jīng)15年了。自該領(lǐng)域誕生之初起,片上網(wǎng)絡(luò)的可靠性設(shè)計(jì)就被作為一個(gè)重要問(wèn)題被各國(guó)研究者所重視。Benini和Micheli分析了片上通信網(wǎng)絡(luò)的分層模型并且給出了每層模型應(yīng)該具備的功能時(shí),明確提出了可靠性設(shè)計(jì)的需求[2]。片上網(wǎng)絡(luò)的可靠性問(wèn)題隨著集成電路工藝的進(jìn)步和片上網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)規(guī)模的擴(kuò)大變得日趨嚴(yán)重。一方面集成電路工藝在向納米級(jí)演進(jìn)的過(guò)程中,由于加工精度、功耗密度、集成規(guī)模等因素而導(dǎo)致工藝誤差、老化、單粒子翻轉(zhuǎn)等問(wèn)題日益嚴(yán)重,從而導(dǎo)致器件的故障概率極大增加。另一方面隨著片上網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大而導(dǎo)致的總元件數(shù)量的上升,導(dǎo)致片上網(wǎng)絡(luò)中故障發(fā)生的總量急劇上升。因此通過(guò)合理的容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法提升片上網(wǎng)絡(luò)的可靠性成為片上網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步發(fā)展過(guò)程中繞不開(kāi)的一大難題。

集成電路的故障類型依據(jù)其發(fā)生頻率和產(chǎn)生條件可以劃分為臨時(shí)性故障(Transient Fault)、間歇性故障(Intermittent Fault)以及永久性故障(Permanent Fault)三類[3]。參考文獻(xiàn)[4]中總結(jié)了多種不同的物理效應(yīng)和三類故障的對(duì)應(yīng)關(guān)系。臨時(shí)性故障主要由于孤立事件翻轉(zhuǎn)(Single Event Upset,SEU和Single Event Transient,SET)以及電子系統(tǒng)內(nèi)部噪聲引起。此類故障的主要特點(diǎn)是臨時(shí)出現(xiàn)且發(fā)生位置隨機(jī)分布,與外界環(huán)境和工作條件關(guān)系不大。與臨時(shí)性故障相對(duì)應(yīng)的是永久性故障,主要由工藝誤差、老化、電遷移等原因引起的元器件損傷造成。永久性故障一旦發(fā)生將永久存在,且故障的總量將隨著集成電路使用時(shí)間的增加而持續(xù)增大。永久故障的位置分布有一定的隨機(jī)性,但由老化、電遷移等原因引起的永久性故障則在一定程度上受溫度、功耗密度等內(nèi)外部環(huán)境因素的影響。間歇性故障介于臨時(shí)性故障和永久性故障之間,主要是由于不同因素而導(dǎo)致的時(shí)序問(wèn)題而誘發(fā)。雖然某些因老化等因素導(dǎo)致的間歇性故障會(huì)隨著集成電路使用時(shí)間的增加而退化為永久性故障,但更多的間歇性故障則是由于特定時(shí)刻串?dāng)_(Crosstalk)、溫度變化(Temperature Variation)、電壓緊急(Voltage Emergency)等內(nèi)外部環(huán)境因素造成的時(shí)序問(wèn)題而引發(fā)。因而這些時(shí)序問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間和概率雖然也呈現(xiàn)出一定的隨機(jī)性,但卻更容易發(fā)生在集成電路中關(guān)鍵路徑(Critical Path)和受環(huán)境因素影響更大的區(qū)域。由于間歇性故障和臨時(shí)性故障均不會(huì)持續(xù)發(fā)生,在以往的一些研究中通常將其歸為一類故障加以研究[5]。但隨著集成電路工藝的進(jìn)步和低壓/近閾值集成電路設(shè)計(jì)方法的興起,間歇性故障由于其發(fā)生概率極大提升而成為了一個(gè)重要問(wèn)題[6],近年來(lái)針對(duì)這類故障的研究明顯增加。

由于集成電路故障成因和類型的研究大多屬于器件和工藝層面的研究?jī)?nèi)容,在研究容錯(cuò)設(shè)計(jì)時(shí)通常需要根據(jù)設(shè)計(jì)目標(biāo)的特點(diǎn)將其抽象為特定的故障模型以便深入研究。在抽象的過(guò)程中將不可避免地簡(jiǎn)化故障的某些特征,而不合理的特征取舍可能導(dǎo)致基于此模型的容錯(cuò)設(shè)計(jì)研究出現(xiàn)偏差,進(jìn)而設(shè)計(jì)出容錯(cuò)效率較低的硬件結(jié)構(gòu)或出現(xiàn)過(guò)度設(shè)計(jì)(Over Design)。對(duì)于片上網(wǎng)絡(luò)而言,故障可以在數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層和傳輸層分別被抽象為不同的模型。數(shù)據(jù)鏈路層主要將故障抽象為鏈路上信號(hào)的阻塞(Stuck-at)和翻轉(zhuǎn)(Upset)[7]。網(wǎng)絡(luò)層的故障模型主要為自適應(yīng)容錯(cuò)路由研究服務(wù),傳統(tǒng)上將故障劃分為鏈路故障和路由器故障[8]。在傳輸層的故障模型則主要是考慮數(shù)據(jù)包內(nèi)容錯(cuò)誤或完全丟失[9]。這些模型在很大程度上降低了容錯(cuò)設(shè)計(jì)的復(fù)雜度,但相應(yīng)的也隱藏了一些關(guān)鍵特性。但更為嚴(yán)重的是,這些模型大多直接借鑒傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)/通信網(wǎng)絡(luò)故障模型,對(duì)片上網(wǎng)絡(luò)的特異性沒(méi)有給予足夠的體現(xiàn)。造成這種情況的部分原因是因?yàn)槠暇W(wǎng)絡(luò)在研究的初期大多以架構(gòu)設(shè)計(jì)、拓?fù)浞治觥⒙酚伤惴ㄑ芯康认鄬?duì)高層次的研究為主,與之相伴的容錯(cuò)設(shè)計(jì)研究也大多采用相對(duì)粗糙的模型。

隨著片上網(wǎng)絡(luò)研究的全面成熟和片上多核技術(shù)的普及,片上網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)層面轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)與應(yīng)用層面。自2007年Tilera公司推出了基于片上網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)結(jié)構(gòu)的64核處理器Tile64[10]起,基于片上網(wǎng)絡(luò)的多核處理器芯片日漸增多。多倫多大學(xué)ABDELFATTAH M S等人于2014年發(fā)布了面向現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)的嵌入式片上網(wǎng)絡(luò)[11]則標(biāo)志著片上網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始被用于多核處理器芯片以外其他類型的芯片中。而在這一過(guò)程中片上網(wǎng)絡(luò)的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)也日益明確,多數(shù)關(guān)鍵模塊的實(shí)現(xiàn)形式已有一些基本定論。因此我們有條件重新思考在當(dāng)前和未來(lái)集成電路工藝條件下片上網(wǎng)絡(luò)故障模型的合理性,從而得到更加合理、可行、適用的故障模型,為進(jìn)一步提升容錯(cuò)設(shè)計(jì)的容錯(cuò)效率并減少過(guò)度設(shè)計(jì)帶來(lái)的額外開(kāi)銷奠定基礎(chǔ)。同時(shí)正確地分析導(dǎo)致故障行為的物理效應(yīng),也將有助于設(shè)計(jì)合理的容錯(cuò)方案。本文將分別對(duì)現(xiàn)有片上網(wǎng)絡(luò)故障模型和容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法的合理性進(jìn)行初步分析,為從事片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)設(shè)計(jì)的相關(guān)研究者提供參考。

1 片上網(wǎng)絡(luò)故障模型合理性分析

傳統(tǒng)的片上網(wǎng)絡(luò)故障模型在片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)設(shè)計(jì)的研究中曾發(fā)揮過(guò)重要作用,但隨著片上網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展以及實(shí)用化程度的提高,片上網(wǎng)絡(luò)故障模型與實(shí)際的片上網(wǎng)絡(luò)故障行為之間的差距日益明顯。因此需要從造成片上網(wǎng)絡(luò)故障行為集成電路物理效應(yīng)出發(fā),重新審視片上網(wǎng)絡(luò)故障模型的合理性。

1.1 傳輸層故障模型分析

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的傳輸層故障模型主要分為數(shù)據(jù)包內(nèi)容錯(cuò)誤與數(shù)據(jù)包完全丟失。其中數(shù)據(jù)包丟失是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳輸層所要解決的主要問(wèn)題。造成傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中傳輸層數(shù)據(jù)包丟失的主要原因包括:

(1)數(shù)據(jù)包內(nèi)容錯(cuò)誤超過(guò)底層協(xié)議可以恢復(fù)的極限而被底層硬件(如網(wǎng)卡等)直接丟棄而造成的數(shù)據(jù)包丟失;

(2)數(shù)據(jù)報(bào)頭錯(cuò)誤導(dǎo)致錯(cuò)誤的傳輸,如IP報(bào)頭、TCP報(bào)頭校驗(yàn)錯(cuò)誤時(shí)數(shù)據(jù)包會(huì)被丟棄而造成數(shù)據(jù)包丟失;

(3)由于傳輸過(guò)程中鏈路擁塞而導(dǎo)致數(shù)據(jù)包超過(guò)生存時(shí)間而被丟棄。

由于數(shù)據(jù)包內(nèi)容成果底層協(xié)議可以恢復(fù)的極限這一問(wèn)題和底層故障概率以及容錯(cuò)設(shè)計(jì)能力有關(guān),傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)包由于傳輸距離較遠(yuǎn)而容易出現(xiàn)錯(cuò)誤,而片上網(wǎng)絡(luò)底層的故障概率卻并不一定很高。對(duì)這一問(wèn)題的具體探討將在1.3節(jié)中再詳細(xì)討論。

相比于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),片上網(wǎng)絡(luò)的傳輸層故障有其不同的特征。相對(duì)于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),片上網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模偏小且拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相對(duì)固定,因而在設(shè)計(jì)之初可以通過(guò)多種仿真方法對(duì)片上網(wǎng)絡(luò)的傳輸帶寬作較為精確的分析。同時(shí)由于片上網(wǎng)絡(luò)所承載的是多處理器核心之間傳輸?shù)男畔ⅲ捎谛畔鬏攲?shí)時(shí)性要求較高而導(dǎo)致?lián)砣苊馐瞧暇W(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)優(yōu)化過(guò)程中必須要考慮的重要問(wèn)題。因此由于鏈路擁塞而丟棄數(shù)據(jù)包這種行為通常在片上網(wǎng)絡(luò)中并不被允許,因而這一故障原因在片上網(wǎng)絡(luò)中并不存在。

與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)大多采用串行傳輸方式不同,片上網(wǎng)絡(luò)基本是基于Flit的并行傳輸方式,通常在首個(gè)Flit中包含地址、控制等重要信息。由于采用并行傳輸?shù)姆椒ǎ煌奈煌ǔ2捎貌煌奈锢磉B線傳輸并獨(dú)立地存儲(chǔ)于不同的存儲(chǔ)單元中,因此針對(duì)重要信息的位所用物理連線和存儲(chǔ)單元可以采用有別于普通位的保護(hù)措施以加強(qiáng)。如對(duì)地址信息采用性能更強(qiáng)的糾錯(cuò)編碼,控制信號(hào)采用三模冗余(TMR)等[12],這些鏈路層容錯(cuò)措施將有效降低甚至消除由于報(bào)頭錯(cuò)誤而導(dǎo)致的數(shù)據(jù)包丟失的問(wèn)題。

綜上,在一個(gè)容錯(cuò)設(shè)計(jì)合理的片上網(wǎng)絡(luò)中,傳輸層故障模型中的數(shù)據(jù)包丟失故障可以基本忽略。因此需要充分地分析底層設(shè)計(jì)的容錯(cuò)能力以確定正確傳輸層故障模型是否需要考慮丟包故障。

1.2 網(wǎng)絡(luò)層故障模型分析

在過(guò)去10多年片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)路由的研究通常面向由永久性故障引起的片上網(wǎng)絡(luò)路由節(jié)點(diǎn)或鏈路功能性問(wèn)題,通常認(rèn)為由于制造缺陷、老化等原因造成的晶體管失效是導(dǎo)致永久性故障的主要原因。在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)層故障模型中,故障一般被分為鏈路故障和路由節(jié)點(diǎn)故障以方便容錯(cuò)路由算法的研究。在早期的片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)路由的研究中也普遍地采用了這樣的劃分方法,這一時(shí)期片上網(wǎng)絡(luò)的研究大多停留在架構(gòu)設(shè)計(jì)與分析的層面。但隨著Intel等公司先后發(fā)布了一系列基于片上網(wǎng)絡(luò)的多核處理器芯片[13]之后,片上網(wǎng)絡(luò)的硬件實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)日益明確,相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)層故障模型也需要革新。

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中路由節(jié)點(diǎn)故障可能由多種原因?qū)е拢缏酚善鞯碾娫词?dǎo)致其因斷電而無(wú)法工作,整個(gè)路由器的功能將完全喪失而導(dǎo)致與其相連的鏈路均處于斷開(kāi)狀態(tài)。片上網(wǎng)絡(luò)路由節(jié)點(diǎn)與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)路由節(jié)點(diǎn)不同的是其功能完全由晶體管組成的邏輯電路實(shí)現(xiàn),而晶體管并不會(huì)出現(xiàn)大面積同時(shí)失效的情況。因此,如果單個(gè)晶體管的失效不會(huì)導(dǎo)致整個(gè)片上網(wǎng)絡(luò)路由節(jié)點(diǎn)的功能完全喪失,則片上網(wǎng)絡(luò)路由節(jié)點(diǎn)故障實(shí)質(zhì)上并不存在。

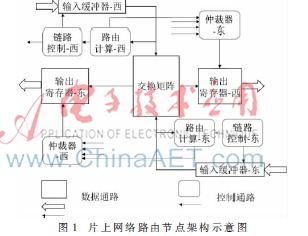

一個(gè)典型的片上網(wǎng)絡(luò)路由節(jié)點(diǎn)硬件實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

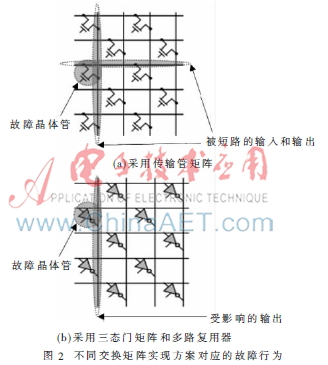

從圖1中可以看出其數(shù)據(jù)通路(Data path)可劃分為輸入緩沖器、交換矩陣、輸出寄存器等三個(gè)部分。其中輸入緩沖器中任何晶體管失效最多只能導(dǎo)致與自身相關(guān)的輸入鏈路出現(xiàn)故障,輸出寄存器中任何晶體管失效同樣最多只能導(dǎo)致與自身相關(guān)的輸出鏈路失效。因而這兩部分任意晶體管失效均無(wú)法造成整個(gè)路由節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)工作不正常的情況而導(dǎo)致路由節(jié)點(diǎn)故障。交換矩陣中的故障行為和其具體的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)有關(guān),參考文獻(xiàn)[14]中給出了三種不同的交換矩陣實(shí)現(xiàn)方式,可以分別由傳輸管矩陣、三態(tài)門矩陣以及標(biāo)準(zhǔn)CMOS邏輯門實(shí)現(xiàn)的多路復(fù)用器。傳輸管矩陣和三態(tài)門矩陣相比于標(biāo)準(zhǔn)的CMOS邏輯門的多路復(fù)用器而言雖然具有更小的面積和更低的功耗,但由于這兩種方案均存在延遲難以確定、驅(qū)動(dòng)能力偏弱、可能由于控制信號(hào)的時(shí)序問(wèn)題而產(chǎn)生臨時(shí)性的短路等問(wèn)題而在實(shí)際的芯片中較少采用。采用傳輸管矩陣構(gòu)建交換矩陣時(shí),若某個(gè)傳輸管由于某種原因處于導(dǎo)通狀態(tài),則至少有一對(duì)輸入線與輸出線處于短路狀態(tài),如圖 2(a)所示。處于這種狀態(tài)的交換矩陣不但影響故障傳輸管所在的輸出,還有可能通過(guò)短接的輸入線影響到其他輸出的電平。而采用的三態(tài)門矩陣和標(biāo)準(zhǔn)CMOS邏輯門的多路復(fù)用器構(gòu)建的交換矩陣由于其單向傳輸?shù)奶匦裕瑒t只會(huì)影響到故障所在的輸出,如圖2(b)所示。由此可見(jiàn),在不采用傳輸管矩陣構(gòu)建交換矩陣時(shí),單個(gè)晶體管的失效只影響其所在的輸出端口,而不會(huì)波及其余輸出端口。因而在大多數(shù)不采用傳輸管實(shí)現(xiàn)交換矩陣的路由節(jié)點(diǎn)中,數(shù)據(jù)通路上任意位置出現(xiàn)單個(gè)晶體管失效均可以被等效為輸入鏈路故障或輸出鏈路故障,而不會(huì)出現(xiàn)路由節(jié)點(diǎn)功能整體失效的情況。

在對(duì)路由節(jié)點(diǎn)的架構(gòu)分析中,路由節(jié)點(diǎn)控制通路(Control path)故障通常被認(rèn)為會(huì)導(dǎo)致路由節(jié)點(diǎn)整體功能失效。這是因?yàn)榧軜?gòu)設(shè)計(jì)人員在仿真中習(xí)慣于調(diào)用同樣的功能函數(shù)來(lái)模擬各個(gè)輸入和輸出鏈路的路由、仲裁等功能。但在實(shí)際的路由節(jié)點(diǎn)硬件結(jié)構(gòu)中,路由計(jì)算單元通常與輸入緩沖器配對(duì)實(shí)現(xiàn),而仲裁電路則通常與輸出寄存器配對(duì)實(shí)現(xiàn)。這樣設(shè)計(jì)的原因是可以保證多個(gè)輸入輸出鏈路可以同時(shí)完成路由計(jì)算/仲裁的工作,從而最大限度地利用硬件并行工作的特性提升包交換的速度。參考文獻(xiàn)[15]中給出了路由計(jì)算模塊和仲裁模塊實(shí)現(xiàn)的示意圖,從中可以較為明確地獲悉這種配對(duì)的特性。因此,當(dāng)某個(gè)路由計(jì)算單元中晶體管失效而導(dǎo)致該單元工作不正常時(shí),可以認(rèn)為與之配對(duì)的輸入緩沖器工作不正常而將其等價(jià)為輸入鏈路故障。而當(dāng)某個(gè)仲裁模塊中晶體管失效而導(dǎo)致該單元工作不正常時(shí)也可以認(rèn)為與之配對(duì)的輸出寄存器工作不正常而等效為輸出鏈路故障。因此,在一般情況下路由節(jié)點(diǎn)控制邏輯中單個(gè)晶體管失效也不會(huì)造成其整體功能失效。隨著失效晶體管數(shù)量的增加,可能出現(xiàn)多條輸入/輸出鏈路故障,從而使得節(jié)點(diǎn)大部分功能喪失。此時(shí)可以將多條鏈路故障等效為路由節(jié)點(diǎn)故障。

結(jié)合上面的分析可以得出這樣的結(jié)論,在使用常規(guī)的片上網(wǎng)絡(luò)路由器硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案時(shí),單個(gè)或少量的晶體管失效通常不會(huì)引起路由節(jié)點(diǎn)整體功能的失效或故障。這些故障基本可以被等效為鏈路故障而非路由節(jié)點(diǎn)故障。但隨著一些新的仲裁方法或路由算法的提出,其對(duì)應(yīng)的電路結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)生一些變化而導(dǎo)致出現(xiàn)路由節(jié)點(diǎn)故障的可能,但出現(xiàn)這種故障的可能性需要進(jìn)一步探討。針對(duì)一個(gè)具體的片上網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)其容錯(cuò)方案時(shí)對(duì)片上網(wǎng)絡(luò)路由節(jié)點(diǎn)的具體電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆治觯纯梢源_定是否有必要采用路由節(jié)點(diǎn)故障模型。目前大部分容錯(cuò)路由的研究者已經(jīng)開(kāi)始更傾向于使用鏈路故障模型而非路由節(jié)點(diǎn)故障模型。

1.3 鏈路層故障模型分析

鏈路層故障模型主要考慮由于數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中某些比特位的翻轉(zhuǎn)、呆滯等現(xiàn)象造成該位出現(xiàn)錯(cuò)誤。造成鏈路層故障的物理效應(yīng)有很多。元件老化、電遷移效應(yīng)、制造誤差等原因造成的某位信號(hào)線短路或斷路可以被認(rèn)為是鏈路層的永久性故障,單粒子翻轉(zhuǎn)效應(yīng)等影響存儲(chǔ)單元狀態(tài)而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可以被認(rèn)為是鏈路層的臨時(shí)性故障,電壓緊急、串?dāng)_(Crosstalk)等在特定的外部環(huán)境或特定工作狀態(tài)下引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可以被認(rèn)為是鏈路層的間歇性故障。因而鏈路層故障實(shí)際包含了臨時(shí)性故障、間歇性故障和永久性故障三種不同的故障分類。這三種故障在鏈路層雖然故障行為表現(xiàn)相近,但由于其成因的區(qū)別導(dǎo)致使用鏈路層故障模型時(shí)其故障概率和故障注入方式有所區(qū)別。

臨時(shí)性故障由于是由單粒子翻轉(zhuǎn)等原因引起的,其發(fā)生時(shí)間和位置均近似呈隨機(jī)分布。因此針對(duì)臨時(shí)性故障的鏈路層故障模型可以視為以一定的概率隨機(jī)在更改任意位置、任意信號(hào)線的值,并不需要對(duì)故障的注入做特殊的處理。發(fā)生間歇性故障則明顯的受到環(huán)境以及具體硬件結(jié)構(gòu)的影響,其發(fā)生的時(shí)間和位置存在一定的規(guī)律性,但故障是否發(fā)生仍然具有一定的隨機(jī)性。永久性故障根據(jù)其產(chǎn)生原因不同,故障出現(xiàn)的規(guī)律也有較大區(qū)別。由加工誤差引起的永久性故障在分布時(shí)具有隨機(jī)性,但由于老化引起的永久性故障則明顯與環(huán)境有關(guān),因而其空間位置的分布不是完全隨機(jī)的。所以鏈路層間歇性故障和永久性故障的發(fā)生概率和空間分布問(wèn)題是一個(gè)需要討論的問(wèn)題。

首先對(duì)鏈路層間歇性故障的發(fā)生概率和空間分布加以討論。串?dāng)_(Crosstalk)被認(rèn)為是引起鏈路層間歇性故障的一個(gè)重要因素。一般認(rèn)為由于信號(hào)線上特定的信號(hào)跳變引起某些信號(hào)變化延遲,若恰好與時(shí)鐘抖動(dòng)等因素相配合則容易導(dǎo)致該信號(hào)被保存為一個(gè)錯(cuò)誤的值,從而引發(fā)故障。一般片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)設(shè)計(jì)研究者在考慮串?dāng)_引起的間歇性故障時(shí),通常習(xí)慣于從信號(hào)跳變過(guò)程本身去加以考慮,通過(guò)編碼或其他方式改變跳變的圖案(Pattern)來(lái)對(duì)其加以避免[16]。但實(shí)際上串?dāng)_本身是否會(huì)發(fā)生其實(shí)需要一定的外部條件,同時(shí)其是否會(huì)引起故障實(shí)際上更取決于其是否真正破壞了數(shù)字集成電路的時(shí)序。要發(fā)生串?dāng)_通常需要信號(hào)線線距和線長(zhǎng)均滿足一定的條件,因而可能發(fā)生串?dāng)_的位置通常在兩個(gè)路由節(jié)點(diǎn)之間的互聯(lián)線上而非其內(nèi)部連線。但從參考文獻(xiàn)[17]中明確給出的路由節(jié)點(diǎn)中各級(jí)流水線延遲的情況來(lái)看,在鏈路傳輸(Link Transmission,LT)即兩個(gè)路由節(jié)點(diǎn)之間信號(hào)傳輸階段的延遲要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其他級(jí)流水線。換言之,在常規(guī)拓?fù)浣Y(jié)果中鏈路傳輸本身并不處于關(guān)鍵路徑(Critical Path)上。因而不管是否出現(xiàn)因?yàn)榇當(dāng)_而導(dǎo)致信號(hào)延遲的情況,在鏈路傳輸階段的時(shí)序余量可以充分保證被下一級(jí)路由節(jié)點(diǎn)接收的信號(hào)處于穩(wěn)定狀態(tài)。但對(duì)于某些面向特定應(yīng)用的非規(guī)則片上網(wǎng)絡(luò)而言[18],在網(wǎng)絡(luò)中存在一定的長(zhǎng)走線,因而可能由于延遲較大而容易受到串?dāng)_的影響。造成間歇性故障的其他因素諸如電壓緊急、溫度等同樣導(dǎo)致特定位置的信號(hào)出現(xiàn)故障,通常這些故障更多出現(xiàn)在關(guān)鍵路徑上。在設(shè)計(jì)階段雖然設(shè)計(jì)者無(wú)法準(zhǔn)確地預(yù)知所有故障發(fā)生的位置與概率,但卻可以通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行仿真與分析確定容易發(fā)生故障的薄弱環(huán)節(jié),從而合理地設(shè)置和使用鏈路層故障模型。

鏈路層永久性故障的發(fā)生概率和空間分布同樣有一定規(guī)律可循。由于老化引起的永久性故障與老化條件有關(guān),因而分析并確定容易引起老化的環(huán)境因素對(duì)確定這類故障發(fā)生的概率和空間分布是有很大幫助的。溫度是引起晶體管老化的重要原因,對(duì)于集成電路的溫度分布可以在設(shè)計(jì)階段即通過(guò)一系列的熱仿真得到。而由于工藝誤差或制造過(guò)程引起的永久性故障比較難以精確建模,但可以通過(guò)分析電路模塊的規(guī)模簡(jiǎn)單等效得到,在此不再贅述。

2 容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法合理性分析

片上網(wǎng)絡(luò)的容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法已有相當(dāng)數(shù)量的論文討論,但這些論文通常只注重介紹容錯(cuò)方法本身,而對(duì)容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法的使用前提與使用場(chǎng)景缺乏深入分析與討論。這一現(xiàn)象導(dǎo)致容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法的合理性存在較大問(wèn)題,因而本文結(jié)合之前對(duì)故障模型的分析對(duì)容錯(cuò)設(shè)計(jì)方法的合理性進(jìn)行必要的分析。

2.1 基于離線測(cè)試的容錯(cuò)方法

基于離線測(cè)試的容錯(cuò)方法是一種最基本的容錯(cuò)方法,其目的在于提高芯片的良品率。較為典型的基于離線測(cè)試的容錯(cuò)方法即為片上網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)路由。大多數(shù)自適應(yīng)路由都是在故障狀態(tài)已知的前提下,通過(guò)外部所給出的故障信息按自適應(yīng)路由算法調(diào)整信息的傳輸路徑以避開(kāi)出現(xiàn)故障的鏈路或路由節(jié)點(diǎn)。

按具備自適應(yīng)路由能力的路由節(jié)點(diǎn)對(duì)故障信息的知曉程度不同,自適應(yīng)路由可分為基于全局信息的自適應(yīng)路由算法、基于局部信息的自適應(yīng)路由算法和基于本地信息的自適應(yīng)路由算法三類。基于全局信息的自適應(yīng)路由算法需要使用整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)資源的狀態(tài)信息。當(dāng)然,一個(gè)路由器需要確切知曉網(wǎng)絡(luò)中所有資源的狀態(tài)信息非常困難,代價(jià)非常高。因而此類算法常采用空間迭代,使得每個(gè)路由器獲得等價(jià)的全局信息,如Q-Routing[19]。基于局部信息的自適應(yīng)路由算法需要路由節(jié)點(diǎn)知曉臨近節(jié)點(diǎn)的信息,F(xiàn)oN[20]以及FRR[21]是此類算法的典型代表。相比于全局信息,獲取局部信息的代價(jià)要小很多。此類自適應(yīng)路由算法也一直在優(yōu)化故障信息傳輸?shù)拈_(kāi)銷。基于本地信息的自適應(yīng)路由算法則只關(guān)注與路由節(jié)點(diǎn)相連的鏈路或節(jié)點(diǎn)的狀態(tài),Gradient算法[22]就是該類算法的代表。這三類算法中雖然基于全局信息的自適應(yīng)路由算法效果最好,但由于其信息傳播開(kāi)銷最大而較少有人研究。基于本地信息的自適應(yīng)路由算法性能提升受到較大限制而導(dǎo)致優(yōu)化空間較小,但在故障概率較低的情況下已經(jīng)足以滿足設(shè)計(jì)需求。基于局部信息的自適應(yīng)路由算法是前幾年研究的熱點(diǎn),其難點(diǎn)在于平衡信息傳播開(kāi)銷、算法復(fù)雜度等多方面的因素。

在傳統(tǒng)的自適應(yīng)路由方法的研究論文中幾乎不曾提及如何檢測(cè)并確定某條鏈路或路由節(jié)點(diǎn)已處于故障狀態(tài),其通常認(rèn)為故障信息已經(jīng)確認(rèn)并作為已知前提開(kāi)展研究。因而,離線測(cè)試作為一種基本的檢測(cè)手段可以直接與這些自適應(yīng)路由算法相配合作為提高良品率的方法。但需要注意的是離線測(cè)試只能針對(duì)出廠后的芯片加以檢測(cè),因而主要檢測(cè)由于生產(chǎn)加工問(wèn)題而引起故障。這類故障的成因、分布及其行為在前文已有分析。在選擇或設(shè)計(jì)合理的自適應(yīng)路由算法時(shí)應(yīng)對(duì)其充分加以考慮,避免使用與之不相符合的故障模型或錯(cuò)誤估計(jì)故障概率。

2.2 基于在線測(cè)試的容錯(cuò)方法

與基于離線測(cè)試的容錯(cuò)方法不同,基于在線測(cè)試的容錯(cuò)方法往往需要與一定的在線測(cè)試手段相配合。首先通過(guò)在線測(cè)試確定故障的位置或發(fā)生的概率,再采取相應(yīng)的方法繞開(kāi)或替換故障單元以達(dá)到容錯(cuò)的目的。

基于編碼的在線檢測(cè)方法是開(kāi)銷較小、實(shí)現(xiàn)也較為方便的一種。這種方法通過(guò)檢錯(cuò)或糾錯(cuò)編碼檢測(cè)傳輸過(guò)程中數(shù)據(jù)出現(xiàn)的錯(cuò)誤。但由于糾錯(cuò)編碼同時(shí)也具備錯(cuò)誤數(shù)據(jù)恢復(fù)的功能,因而在大多數(shù)研究中把這類方法歸結(jié)于容錯(cuò)方法而非在線檢測(cè)方法。但實(shí)際上合理運(yùn)用糾錯(cuò)或檢錯(cuò)編碼并與測(cè)試數(shù)據(jù)注入方法配合是可以達(dá)到在線檢測(cè)效果的,在后文中將對(duì)此做一定的分析。基于編碼的方法可以很方便地與重傳機(jī)制相配合構(gòu)成較為高效的混合糾錯(cuò)重傳機(jī)制(hybrid FEC/ARQ)[23],該方法對(duì)于臨時(shí)性故障的容錯(cuò)效果較好。但使用混合糾錯(cuò)重傳機(jī)制會(huì)導(dǎo)致比較大硬件開(kāi)銷和傳輸延遲,因而通常被用于傳輸層容錯(cuò)。

按照特定的規(guī)則向網(wǎng)絡(luò)注入專門的測(cè)試數(shù)據(jù)包,可以根據(jù)包的到達(dá)情況和接受到的數(shù)據(jù)對(duì)片上網(wǎng)絡(luò)的鏈路和路由節(jié)點(diǎn)加以檢測(cè)。與基于編碼的方法不同的是,由于發(fā)送的數(shù)據(jù)包內(nèi)容是確定的,可以在接收端通過(guò)比對(duì)檢測(cè)出鏈路中多個(gè)數(shù)據(jù)故障。由于其傳輸路徑可以提前設(shè)置,可以對(duì)路由節(jié)點(diǎn)中不同的傳播路徑加以測(cè)試[24]。使用特定的測(cè)試數(shù)據(jù)包不但可以判斷鏈路層故障引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,還可以通過(guò)數(shù)據(jù)包能否正常地通過(guò)特定的傳輸路徑來(lái)判斷路由節(jié)點(diǎn)中某些控制邏輯是否出錯(cuò)。當(dāng)測(cè)試出路由節(jié)點(diǎn)的問(wèn)題后將其映射為鏈路故障模型,再配合自適應(yīng)路由算法即可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)層容錯(cuò)設(shè)計(jì)。采用專門測(cè)試數(shù)據(jù)包的另外一個(gè)優(yōu)點(diǎn)在于通過(guò)統(tǒng)計(jì)已到達(dá)數(shù)據(jù)包的錯(cuò)誤概率,在明確數(shù)據(jù)包傳輸路徑的基礎(chǔ)上可以求解出不同鏈路或傳輸路徑上包的錯(cuò)誤概率,進(jìn)而對(duì)于診斷間歇性故障有極大的好處。

在線測(cè)試的另外一種方式是采用在線的內(nèi)建自測(cè)試(BIST)電路。這類在線測(cè)試方法需要針對(duì)片上網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)專門的電路測(cè)試電路[25],并用適當(dāng)?shù)姆椒▽⒈粶y(cè)電路與其他的部分電路隔離。采用內(nèi)建自測(cè)試電路可以在更細(xì)粒度的層面檢測(cè)故障,有利于采用更細(xì)粒度的錯(cuò)誤恢復(fù)機(jī)制。但內(nèi)建自測(cè)試電路測(cè)試的規(guī)模與其測(cè)試粒度有關(guān),測(cè)試粒度越細(xì)則電路復(fù)雜度和規(guī)模越大。近年來(lái)將內(nèi)建自測(cè)試電路用于片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)設(shè)計(jì)的研究者主要把精力放在如何平衡在線檢測(cè)性能、粒度和代價(jià)。

2.3 基于糾錯(cuò)和硬件冗余的容錯(cuò)方法

糾錯(cuò)與硬件冗余從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)屬于同一類方法。糾錯(cuò)依靠傳輸更多的信息使得數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可以被修復(fù),硬件冗余則通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)中增加更多的硬件資源以使當(dāng)部分硬件出現(xiàn)故障時(shí)片上網(wǎng)絡(luò)仍然可以正常運(yùn)行。在傳輸更多信息時(shí)必然涉及到使用更多的硬件資源如連線或存儲(chǔ)單元來(lái),因而也是一種意義上硬件冗余。嚴(yán)格意義上說(shuō),片上網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)路由算法就是利用了片上網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)資源的硬件冗余來(lái)達(dá)到容錯(cuò)目的。

糾錯(cuò)的效果與糾錯(cuò)編碼的復(fù)雜度以及傳輸過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤的概率有關(guān)。在端到端傳輸?shù)腻e(cuò)誤概率顯然大于在兩個(gè)路由節(jié)點(diǎn)之間傳輸?shù)腻e(cuò)誤概率。因而在兩個(gè)路由節(jié)點(diǎn)之間才有糾錯(cuò)編碼的效果顯然好于端到端傳輸,但后者的面積、延遲、功耗等開(kāi)銷要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于前者[26]。各種開(kāi)銷的增加實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致片上網(wǎng)絡(luò)的整體性能下降,在很多時(shí)候使得容錯(cuò)設(shè)計(jì)失去了原本的意義。換言之,如果主動(dòng)降低片上網(wǎng)絡(luò)的性能如運(yùn)行速度等,往往可以使得間歇性故障概率下降而在使用端到端糾錯(cuò)達(dá)到同樣的效果。這方面的研究目前尚缺乏比較全面和深入的分析。

3 結(jié)語(yǔ)

本文結(jié)合片上網(wǎng)絡(luò)的硬件實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)和先進(jìn)工藝集成電路物理效應(yīng)對(duì)片上網(wǎng)絡(luò)存在的故障行為進(jìn)行了總結(jié),分別就傳輸層、網(wǎng)絡(luò)層和鏈路層的故障模型進(jìn)行了詳細(xì)的分析。通過(guò)分析表明現(xiàn)有的故障模型是存在一定的適用范圍的。在此基礎(chǔ)上對(duì)不同故障模型所適用的應(yīng)用場(chǎng)景也進(jìn)行了歸納總結(jié)。在分析故障模型的基礎(chǔ)上對(duì)現(xiàn)有的片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)方法進(jìn)行了總結(jié),對(duì)其合理性和應(yīng)用方法作了初步分析。從本文的研究可以看出,片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)設(shè)計(jì)雖然經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但目前各個(gè)研究點(diǎn)還相對(duì)孤立而未形成全面完善的解決方案或研究結(jié)論。片上網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)設(shè)計(jì)還有賴于各國(guó)研究者的進(jìn)一步大力研究。

參考文獻(xiàn)

[1] HEMANI A,JANTSCH A,KUMAR S,et al.Network on chip:An architecture for billion transistor era[C].In Proceedings of 18th conference of Norchip,2000:1-8.