半導(dǎo)體二極管及其特性

半導(dǎo)體二極管按其結(jié)構(gòu)和制造工藝的不同,可以分為點接觸型和面接觸型兩種。

點接觸二極管是在P型硅晶晶體或N型鍺晶體的表面上,安裝上一根用鎢或金絲做成的觸針,與晶體表面接觸而成,然后加以電流處理,使觸針接觸處形成一層異型的晶體。很據(jù)所用金屬絲的不同,分別稱之為鎢鍵二極管和金鍵二極管。國產(chǎn)2APl一7和2APll—17型半導(dǎo)體二極管即屬此類。但前者觸針是鎢絲,后者是金絲。

面接觸型二極管多數(shù)系用合金法制成。在N型鍺晶體的表面上安放上一塊銦,然后在高溫下使一部分鍺熔化于銦內(nèi)。接著將溫度降低,使熔化于姻內(nèi)的鍺又沉淀而出,形成P型晶體。此P型晶體與末熔化的N型晶體組成P—N結(jié)。

點接觸型半導(dǎo)體二極管具有較小的接觸面積,因而觸針與阻擋層間的電容餃小(約1微微法);而面接觸型二極管的極間電容較大,約為15一20微微池。因此,前者適合于在頻率較高的場合工作,而后者只適宜于頻率低于50千赫以下的地方工作;另外前者允許通過的電流小,在無線電設(shè)備中宜作檢波用,后者可通過較大之電流,多用于整流。

晶體二極管" border="0" height="276" hspace="0" src="http://files.chinaaet.com/images/20100810/f161d9c2-99e9-42d9-948d-3d81e2e5f272.jpg" width="433" />

常用的半導(dǎo)體二極管其特性指標(biāo)參數(shù)意義如下

1.工作頻率范圍f(MHz):指由于P—N結(jié)電容的影響,二極管所能應(yīng)用的頻率范圍。

2.最大反向電壓Vmax(V):指二極管兩端允許的反向電壓,一般比擊穿電壓小。反向電壓超過允許值時,在環(huán)境影響下,二極管有被擊穿的危險。

3.擊穿電壓VB(V):當(dāng)二極管逐漸加上一定的反向電壓時,反向電流突然增加,這時的反向電壓叫反向擊穿電壓。這時二極管失去整流性能。

4.整流電流I(mA)I指二極管在正常使用時的整流電流平均值。

晶體三極管及其工作原理

晶體三極管系由倆個P—N結(jié)組合而成。根據(jù)組合方式的不同,有PNP型及NPN型兩種。它們的工作原理是完全相同的。

晶體三極管的制造方法有生長法、合金法和擴散法等數(shù)種。出于生長法工藝復(fù)雜,質(zhì)量控制困難,目前已被淘汰。合金法工藝簡單,價格低廉,目前多采用此法生產(chǎn)。國產(chǎn)3AXl—5型晶體管即采用合金法制成。合金法制成的晶體管的缺點是結(jié)的厚度不易精確控制,因而工作頻率不高。

擴散法的優(yōu)點是P—N結(jié)的厚度可以精確控制,能獲得很薄的擴散層,因而工作頻率可以大大提高。國產(chǎn)3AGll一14即屬此型,適易在高頻下工作。

晶體三極管共有三個不同的導(dǎo)電區(qū)域,例如兩個P型區(qū)夾著一個N型區(qū)(P—N—P),或兩個N型區(qū)夾著一個P型區(qū)N一P—N),就做成了晶體三極管的基本部分——管芯。在每兩個導(dǎo)電區(qū)之間都形成一個P—N結(jié),所以無論是哪一種晶體三極管,都含有兩個P—N結(jié)。按照它們不同的作用,分別叫做發(fā)射結(jié)和集電結(jié)。兩個結(jié)把一塊完整的晶體分成三個區(qū)。如果兩邊是空穴導(dǎo)電的P型區(qū),而中間是電子導(dǎo)電的N型區(qū),我們就稱它為P—N—P型晶體三極管,反之,如果兩邊是N型區(qū),中間是P型區(qū),就叫N—P—N型晶體三極管。晶體三極管的三個區(qū)域,根據(jù)作用的不同,分別叫做發(fā)射區(qū)、基區(qū)和集電區(qū),它們是三極管的三個電極,分別叫做發(fā)射極、基極和集電極。為方便起見,常以拉丁字母e、b、c表示。

晶體三極管的工作原理基本上可以用它的放大作用來解釋。因為,放大原理是晶體管一切工作的基礎(chǔ)。

我們知道,在P一N結(jié)兩端不加電壓,電子和空穴的擴散受P—N結(jié)勢壘電壓的阻止,無法繼續(xù)進行。還知道:加正向電壓可使P—N結(jié)阻擋層勢壘電壓降低,擴散就能夠繼續(xù)進行;如果加反向電壓,將增高勢壘電壓,擴散就停止。

現(xiàn)在假定:在晶體三極管的發(fā)射結(jié)加正向電壓(P區(qū)接電池正極,N區(qū)接負極),集電結(jié)加反向電壓(P區(qū)接電池負極,N區(qū)接正極)。這時,發(fā)射結(jié)勢壘降低,擴散能夠進行,于是基區(qū)的電子跑向左邊的發(fā)射區(qū),發(fā)射區(qū)的空八跑向基區(qū)。如果用Ib代表從發(fā)射結(jié)注入基區(qū)的空穴電流,用Ic代表從發(fā)射結(jié)注入發(fā)射區(qū)的電子電流,那么,從發(fā)射結(jié)流出的總電流Ie等于兩者之和。

在實際晶體管中,為了適應(yīng)需要,人們設(shè)法使基區(qū)少摻些雜質(zhì),所以它的電子遠比發(fā)射區(qū)的空穴少,因此電子電流遠小于空穴電流,以至于Ib可以忽略不計,這時Ie=Ic。

這樣一來,可以明顯地看出,發(fā)射極的作用就是向基區(qū)發(fā)射空穴,就好象電子管的陰極是專門發(fā)射電子一樣。

大量的空穴到達基區(qū)以后,由于基區(qū)做得很簿,空穴很容易渡越基區(qū)跑到集電結(jié)的邊緣。集電結(jié)上加有幾伏甚至幾十伙的反向電壓,這個電壓對空穴來說是能幫助空穴進入集電區(qū)的。也就是況,帶正電的空穴一趕到集電結(jié)的左邊,就受到集電結(jié)右邊P區(qū)的負電壓作用,被吸引過去,然后與外電路的電池送來的電子復(fù)合,形成集電極電流Ic。

但是,并不是所有擴散到基區(qū)的空穴都能被集電極吸引,形成集電極電流。因為在空穴路過基區(qū)的時候會和基區(qū)(N型區(qū))的多數(shù)載流子—電子互相吸引,和電子復(fù)合而消失,加之上述基區(qū)也有少量的電子會跑到發(fā)射區(qū)去和空穴復(fù)合,形成Ic,這兩種復(fù)合都需要由外電路電池供給負電子,所以形成了基極電流Ib。但因為基區(qū)很清(厚度只有萬分之一米),空穴穿過基區(qū)的時間只有幾億分之一秒,所以復(fù)合的數(shù)量是很小的,絕大部分空穴都達到集電極,故集電極電流Ic幾乎等于發(fā)射極總電流Ie。

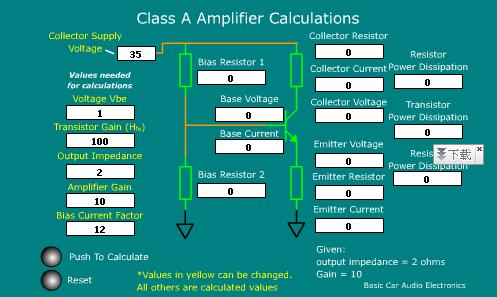

這是一個模擬晶體管工作狀態(tài)的FLASH,你現(xiàn)在就可以填入數(shù)字或直接按Push開始。

上面講的是只加固定電壓而未加輸入交流信號的情況。在加入輸入信號之后,加到發(fā)射結(jié)上的電壓就等于電池電壓Veb和信號電壓之和,由于信號電壓是不斷變化的,發(fā)射結(jié)上的電壓也就隨著信號電壓在變動,因而引起發(fā)射結(jié)阻擋層勢壘的高低也作相應(yīng)的變化。勢壘高時,發(fā)射極電流Ie小,勢壘低時Ie大也就是發(fā)射極電流Ie會隨著輸入電壓變化而變化。發(fā)射極電流Ie大就說明到達基區(qū)的空穴多,穿過基區(qū)到達集電結(jié)的空穴也就多,結(jié)果集電極電流Ic也就大,反之,發(fā)射極電流Ie小時,集電極電流也會小。同時,我們也會想象到發(fā)射極電流Ie大時,空

穴在基區(qū)的復(fù)合數(shù)目也會多些,Ie小時復(fù)合也相應(yīng)少些,復(fù)合電流也是變化的。不過這種變化,由于復(fù)合電流本來就很小,和Ie或1c的變化相比是很小的,可以忽略。在這里我們用△Ie代表發(fā)射極電流的變化數(shù)量,用△Ic代表集電極電流的變化數(shù)量。

若用△R代表發(fā)射結(jié)的交變電阻,R代表負載電阻,我們很容易算出電壓放大倍數(shù)K。如果以Vo表示集電極電流△Ic在負載R上產(chǎn)生的輸出電壓,Vin表示輸入電壓,那么

K=Vo/Vin=(△IcR)/(△Ie△R)≒R/△R

由于發(fā)射結(jié)上加的是正向電壓,這個電壓變化一點點,流過結(jié)的電流就會有很大變化,所以發(fā)射結(jié)電阻△R是很小的,一般只有幾十歐。我們知道P—N結(jié)的正向電阻很小,而P—N結(jié)的反向電阻卻很大,所以集電結(jié)的電阻很大,可達幾百千歐。因此負載電阻R也可以用的很大(阻抗匹配),R一般是幾千歐到幾十千歐,所以R/△R就很大,因此從負載上取出的輸出信號電壓Vc遠比輸入信號電壓Vin大,被放大了很多倍。這就是晶體三極管放大信號的道理。