在“計算機(jī)接口技術(shù)”教學(xué)中, 有關(guān)硬磁盤接口適配器這一章比較難學(xué), 主要涉及到I?O 控制層對扇區(qū)讀寫和使用邏輯映射層對數(shù)據(jù)進(jìn)行管理問題,內(nèi)容比較抽象, 教師和學(xué)生只能憑想象去教與學(xué)。筆者在科研中, 通過對嵌入式微處理器與硬盤接口的開發(fā)應(yīng)用, 加深了對這些內(nèi)容的理解, 為拓展這部分教學(xué)內(nèi)容的深度和廣度奠定了基礎(chǔ), 并采用理論與實(shí)際結(jié)合的方式去講授有關(guān)的內(nèi)容, 受到了學(xué)生的歡迎。故撰此文與從事硬盤接口技術(shù)教學(xué)的老師們作一交流。

1 ARM 系統(tǒng)及IDE 接口綜述

ARM (A dvanced RS IC M ach ines) 是一種低功耗、高性能的32 位處理器。本文介紹的系統(tǒng)是基于Sam sung 公司S3C44B0X 構(gòu)建而成。該CPU 的內(nèi)核是ARM 7TDM I, 采用了三級流水線和VONN eumann 結(jié)構(gòu), 并且具有UART、IIC、IIS、S IO 接口,ADC、PWM 通道, 實(shí)時時鐘、LCD 控制器等。

硬盤接口結(jié)構(gòu)主要分I/O 控制層和邏輯映射層。其中I/O 控制層包括與ARM 的物理接口, 實(shí)現(xiàn)對硬盤狀態(tài)的查詢、設(shè)置和對扇區(qū)的讀寫。它是依據(jù)A TA 標(biāo)準(zhǔn)連接的IDE 接口。通過IDE 接口選擇可編程的P IO 或使用DMA 方法傳輸數(shù)據(jù)。本文將介紹P IO 方式傳送, 即對硬盤每一次訪問都需要分別進(jìn)行編程。

邏輯映射層實(shí)現(xiàn)對目錄、文件與扇區(qū)數(shù)據(jù)邏輯映射, 以及數(shù)據(jù)的存儲和修改。該部分應(yīng)用微軟公司FA T 標(biāo)準(zhǔn), 為每個文件的磁盤塊構(gòu)造鏈接表, 通過鏈接表和它的索引實(shí)現(xiàn)對整個磁盤文件進(jìn)行管理。

在微機(jī)應(yīng)用中, 由于常涉及大批量數(shù)據(jù)的存儲,在聯(lián)網(wǎng)條件不備的情況下, 通過IDE 接口連接大容量硬盤是一個有效方法。若按照AN S I 的A TA 標(biāo)準(zhǔn)連接硬盤, 并通過Fat32 文件系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理,嵌入式系統(tǒng)讀寫過的硬盤, 還可以脫機(jī)移到W in2dow s 操作系統(tǒng)支持下的PC 機(jī)中, 實(shí)現(xiàn)與常規(guī)操作系統(tǒng)共享硬盤數(shù)據(jù)資源。本文介紹的方法可以推廣到其它微處理器應(yīng)用系統(tǒng)中。

2 硬件結(jié)構(gòu)與I/O 控制層

A TA 標(biāo)準(zhǔn)對IDE 硬盤接口作了詳細(xì)描述。

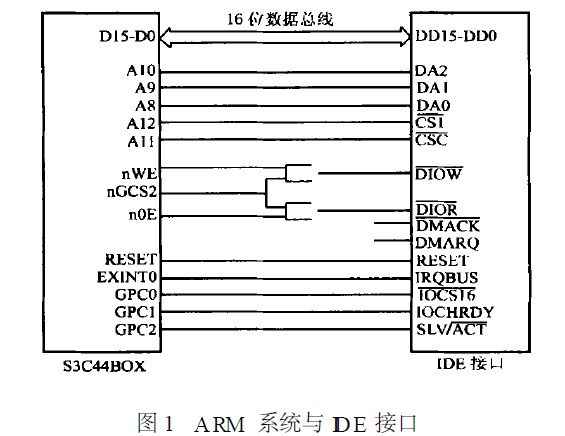

圖1 是按照A TA 規(guī)范結(jié)合P IO 傳輸特點(diǎn)進(jìn)行連接。由于沒有使用DMA 傳輸方式, 故DMARQ 和DMACK 兩根懸空; / IOCS16 用于選擇使用DD0~DD15 進(jìn)行16 位傳輸或使用DD0~DD7 進(jìn)行8 位傳輸; /D IOR 和/D IOW 是對磁盤驅(qū)動寄存器進(jìn)行讀寫操作的一對握手信號; /C S0 用來選定命令寄存器組, /C S1 選擇控制寄存器組。這兩根信號線結(jié)合DA 0~DA 2, 就可以對IDE 多個寄存器進(jìn)行訪問,如數(shù)據(jù)寄存器、狀態(tài)寄存器、命令寄存器等。

此外,A TA 標(biāo)準(zhǔn)對IDE 命令也有嚴(yán)格定義, 如用來確認(rèn)驅(qū)動器的0xEC, 讀緩沖區(qū)的0xE4。在P IO模式中, 系統(tǒng)將IDE 命令送到命令寄存器中, 讀寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)、狀態(tài)寄存器, 實(shí)現(xiàn)對硬盤訪問和控制。

對硬盤內(nèi)部數(shù)據(jù)的操作需要了解它的物理存儲方式。磁頭、柱面和扇區(qū)是硬盤的基本結(jié)構(gòu), 而扇區(qū)是對硬盤讀寫的最小單位。硬盤內(nèi)部的尋址方式有兩種, 一種是物理尋址的CHS 方式, 另一種是邏輯尋址的LBA 方式。物理尋址CHS 方式是通過柱面、磁頭和扇區(qū)號來確定唯一的存儲單位, 較為繁瑣。而邏輯尋址方式是采用線性映射方法, 從物理結(jié)構(gòu)到邏輯塊編號的映射關(guān)系如下:

LBA = (柱面編號×磁頭數(shù)+ 磁頭號) ×扇區(qū)數(shù)+ 扇區(qū)編號- 1

采用這種方法, 主機(jī)不用知道硬盤的物理結(jié)構(gòu), 就能直接對目標(biāo)扇區(qū)進(jìn)行尋址。

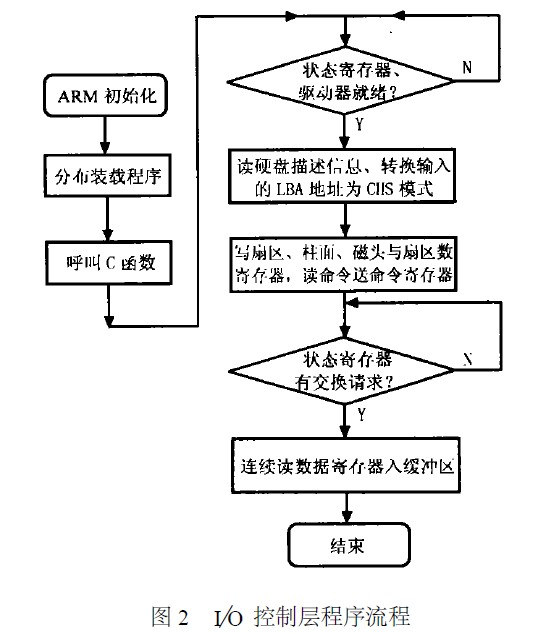

根據(jù)前面的闡述, 編制I/O 控制層的控制程序, 可對IDE 控制寄器進(jìn)行查詢、設(shè)置和邏輯尋址,實(shí)現(xiàn)對指定扇區(qū)的讀寫。圖2 是讀一個扇區(qū)數(shù)據(jù)的流程圖, 寫扇區(qū)的方法和它類似, 區(qū)別只是在于傳送指令和數(shù)據(jù)流動方向不同。此外, 在檢測狀態(tài)寄存器的時候, 最好加上超時判斷, 防止程序陷入死循環(huán)。

3 邏輯映射層控制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)現(xiàn)

3.1 關(guān)于FAT 標(biāo)準(zhǔn)

由于希望ARM 系統(tǒng)對硬盤的讀寫操作能與主流操作系統(tǒng)共享, 該部分軟件是根據(jù)與W indow s 相兼容的FA T 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。用戶也可以根據(jù)實(shí)際情況, 把該設(shè)計思路推廣到如L inux 下的EX2 等其它工作平臺。

FA T 標(biāo)準(zhǔn)對硬盤邏輯結(jié)構(gòu)作了劃分, 主要有分區(qū)表、BPB 表、FA T 表、數(shù)據(jù)區(qū)等幾部分。在硬盤格式化和分區(qū)后, 會在0 柱面0 磁頭1 扇區(qū)建立分區(qū)表, 此表記載了硬盤在各分區(qū)起始和結(jié)束所使用的磁頭、柱面、扇區(qū)號。對于每個分區(qū), 邏輯0 扇區(qū)存放了一個BPB 表, 該表儲存了整個文件系統(tǒng)關(guān)鍵的數(shù)據(jù), 包括文件系統(tǒng)的類型, 每個扇區(qū)的字節(jié)數(shù)(Byte2PerSec ) , 每簇的扇區(qū)數(shù)(SecPerClu s) , 保留扇區(qū)數(shù)(R svdSecCn t) , FA T 表數(shù)目(N umFA T s) , 根目錄起始簇(Roo tClu s) , 以及盤符和卷標(biāo)等。其中簇(Clu STer) 是文件系統(tǒng)在效率原則下管理的最小單位, FA T 32 標(biāo)準(zhǔn)意味著每簇有8 扇區(qū), 簇內(nèi)存貯單元采用32 位二進(jìn)制數(shù)。文件系統(tǒng)類型還可以使用FA T 12 和FA T 16 標(biāo)準(zhǔn), 表示簇內(nèi)存貯單元分別采用12 位和16 位二進(jìn)制數(shù)。在格式化硬盤時, 依據(jù)硬盤簇的數(shù)目判斷選用哪種文件系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn), 若簇數(shù)小于4085 則是FA T 12, 若在4085 和65525 之間則是FA T 16, 大于65525 則是FA T 32。由于本文所述的系統(tǒng)使用大容量硬盤, 因而采用FA T 32 文件系統(tǒng)。

在原理上, FA T 32 和其它兩種方式是相同的, 完全可以移植過去。保留扇區(qū)是為BPB 表以后擴(kuò)展保留一段區(qū)間, 暫且未被使用。

3.2 關(guān)于FAT 表

FA T 表實(shí)質(zhì)上是一系列存放著數(shù)據(jù)的鏈接表。

對于FA T 32 來說, 每四個字節(jié)(32b it) 對應(yīng)硬盤數(shù)據(jù)區(qū)上的一個簇, 它們的數(shù)值是當(dāng)前文件下一個簇的指針。如果這四個字節(jié)大于0x0FFFFFF8, 則表示當(dāng)前文件在該簇內(nèi)結(jié)束。若是0x00 則表示該簇是空的, 沒有存放數(shù)據(jù), 而0xFFFFFF7 表示這個簇已經(jīng)損壞。采用這種方法, 在存取數(shù)據(jù)時只需沿著鏈接表尋址就行了, 不需按順序存取, 也不會因刪除文件造成磁盤碎片。FA T 表的大小是根據(jù)磁盤容量也就是簇的數(shù)量來決定, 不同磁盤FA T 表的大小不同。

出于可靠性考慮, FA T 表一般都要冗余它的備份,冗余數(shù)量由BPB 表的N umFA T s 來定, 通常為2。

這樣在突然斷電等意外情況下, 可以根據(jù)備份的FA T 表進(jìn)行修復(fù)。

3.3 硬盤數(shù)據(jù)區(qū)

FA T 表之后是硬盤的數(shù)據(jù)區(qū), 其開始是根目錄(ROO T D irecto ry) , 此處存放了FA T 表根目錄下的文件與子目錄。存放格式有兩種, 一種是長文件名, 一種是短文件名(標(biāo)準(zhǔn)的813 格式) , 通過數(shù)據(jù)中的特征位能分辨出來。長文件名和短文件名格式見參考文獻(xiàn), 它包含了文件的名字、屬性、大小、起始簇數(shù)、建立及寫操作的時間。實(shí)際上子目錄的信息也被當(dāng)作一個文件存儲在根目錄區(qū), 只是它的屬性為目錄, 大小為0。同樣, 子目錄起始簇內(nèi)存放了該目錄下文件和子目錄的信息表。依據(jù)這些信息, 可以在FA T 表找到該文件的鏈接表, 執(zhí)行對整個文件相應(yīng)操作。

3.4 資源共享的實(shí)現(xiàn)

對于不同的文字平臺, 為能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享, 采用UN ICODE 來存儲文件名。在長文件名中, 每個字符都是用16b it s 的UN ICODE 來表示的, 而在短文件名中, 采用用戶自定義的類型, 例如在簡體中文W indow s 下, 采用A SC? 碼和GB2312 碼。通過U 2N ICODE 與其它碼表對比查找程序, 用戶可以在自己期望的文字平臺上進(jìn)行操作。

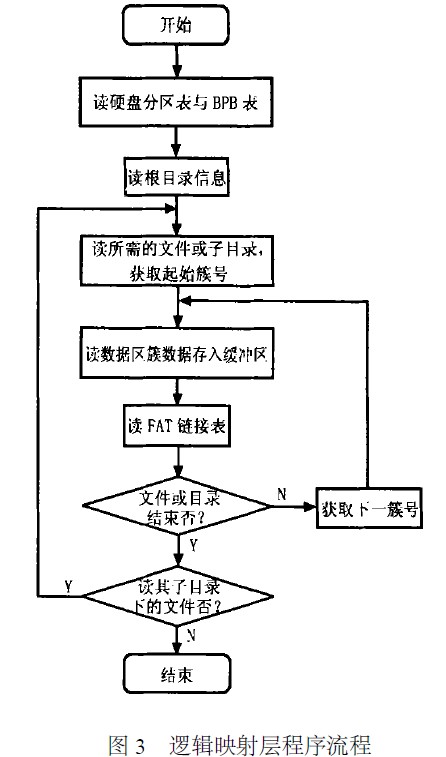

圖3 是讀取一個文件的流程, 寫文件的方法和讀文件相類似, 只要注意在目錄里建立文件時, 先把數(shù)據(jù)寫入空白簇后再把FA T 表更新, 其中包括更新備份部分。

4 結(jié)束語

筆者通過U SB 接口使用S3C44B0X 中ARM 7TDM I 微處理器對20GB 以上的硬盤進(jìn)行接口連接及控制, 用FA T 32 文件系統(tǒng)對硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)管理, 多個大容量硬盤除了在ARM 系統(tǒng)能正常工作外, 在W IN 98/2000/XP 操作系統(tǒng)支持下的PC機(jī)上, 均能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享。基于ARM 系統(tǒng)大容量硬盤管理與控制系統(tǒng), 目前正被使用到遠(yuǎn)程電力網(wǎng)數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)之中, 為嵌入式系統(tǒng)海量數(shù)據(jù)存儲提供一種新的設(shè)計思路。